シーズン最終戦、末長選手が第5戦で優勝阪口選手は雨の第6戦で6位に

完全イコールコンディションでの戦い シリーズ専用車両…

2025年、K-tunes Racingが掲げた新しいチームコンセプト「SPEED ART」。この言葉が示すのは、単なるレースの勝敗を超えた、モータースポーツという文化そのものへの深い洞察だ。

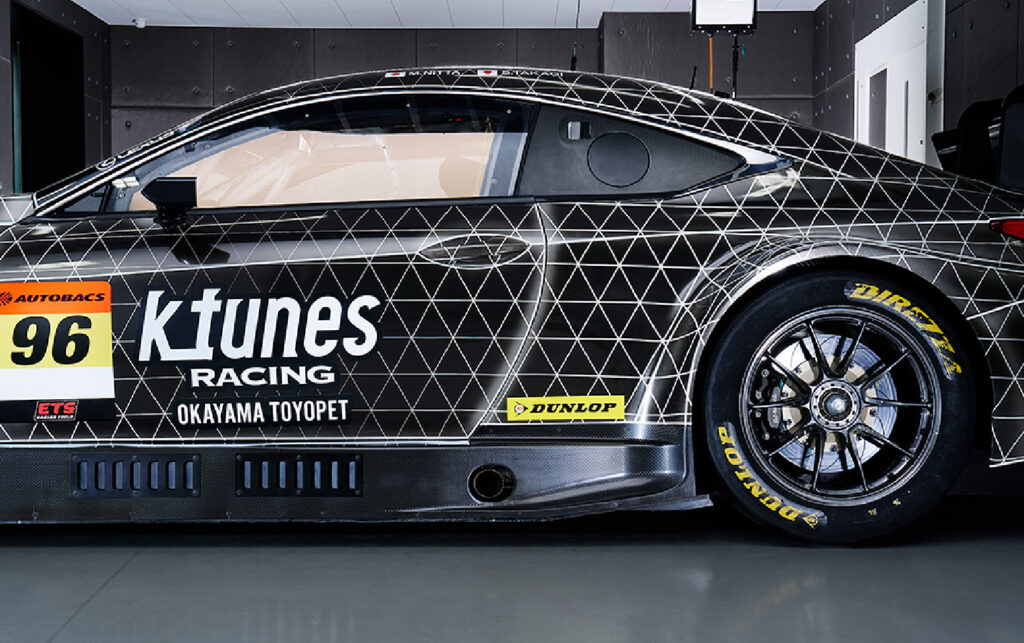

同コンセプトに則り、2025年のSUPER GTに参戦するLEXUS RC Fのグラフィックデザインを手がけたのは、パリファッションウィークで作品を発表し続けるファッションブランド「White Mountaineering(ホワイトマウンテニアリング)」のデザイナー、相澤陽介さん。2006年に立ち上げられた同ブランドは、アウトドアの機能性と都会的な洗練さを融合させたスタイルで国内外から高い評価を受けている。一方で、オートバイブランドのトライアンフとのコラボレーションや、いま話題の「ノット・ア・ホテル」のデザインなど活動は多岐に渡る。

そんな相澤さんが、どのようにマシンのグラフィックを生み出したのか。その創造の軌跡を辿る。

K-tunes Racingは2013年、岡山に本拠を置く岡山トヨペットの社内レーシングチームとして活動をスタート。2018年からはSUPER GTのGT300クラスにLEXUS RC F GT3で挑戦を続けている。

そんな同チームが、2025年シーズンに打ち出したのが「SPEED ART」というコンセプトである。K-tunes Racingのイメージングディレクションを担当する前田陽一郎さんは、このチームコンセプトについて次のように語る。

「クルマを速く走らせるのは、アートにも通じる非常に純粋な行為です。多くの人々が関わりながらスピードを追求するレース活動は、ある意味で総合芸術だと考えています。とはいえ、大上段に構えた話ではなく、スピードとアートという2つの要素を純粋に組み合わせ、『かっこよく速く走ろう』という思いを込めました」

このコンセプトには、K-tunes Racingの末長一範チームオーナーのパーソナリティも色濃く反映されている。前田さんによれば、末長オーナーはファッションやカルチャーに深い造詣を持ち、その感性がチームの母体であるグループ企業全体の方向性にも影響しているという。

「末長オーナー自身がアートやファッション、カルチャーに情熱を持っているからこそ、そのパーソナリティをコンセプトに織り込むことも重要だと考えました。相澤さんにデザインを依頼することも、チームガレージを情報発信の場として捉え、アートやデザイン家具などを取り入れることも、クリエイティブな感性をレースに注ぐ姿勢の表れです。そうした取り組みをより明確に打ち出す契機にしたいという期待も込めて、『SPEED ART』というコンセプトを掲げました」

相澤さんは「SPEED ART」というコンセプトとの出会いについて、次のように振り返る。

「前田さんがこのコンセプトを提示された時、現代美術家の中村哲也さんの作品を思い起こしました。中村さんは私が多摩美術大学の学生だった頃にアシスタントとして働いていた方で、彼のジェット機をモチーフにしたような作品が90年代後半に『スタジオボイス』というカルチャー誌で『SPEED KING』という特集号の表紙を飾りました。この作品が、今回のデザインに取り組む際の直接的なインスピレーション源となりました」

中村哲也さんは当時、自動車や飛行機といった速度を象徴する物体の形態を独自の解釈で変容させ、理想的なスピード感を表現した作品を手掛けていた。相澤さんが学生の頃に間近で目にしたそれらが、今回のデザインコンセプトの明確な出発点となったのである。

相澤さんは今回のデザインについて、テクノロジーの進化とアートとの関係性から説明する。

「例えば、『バーチャファイター』のような3Dゲームを考えてみてください。当時のキャラクターはカクカクして粗いものでしたが、それゆえ、リアルな人間とは異なるクリエイティブな表現として成立していました。一方、昨今はAIの進化により極限までリアルなキャラクターを実現できるようになりましたが、もはやそれは人間そのものであって、アート的な表現からは離れていくと私は思っています。つまり、3Dの黎明期のような手法は、ある形を別のものに擬態化する際の重要な表現技法なのです」

相澤さんによると、今回のデザインでは特に三角形の幾何学模様が、この手法にあたるという。

「岡山トヨペットが属する『SUENAGA Group※』のエンブレムには三角形が用いられています。私のWhite Mountaineeringというブランドも、山をモチーフにした三角形をシンボルとしています。それらをリンクさせて、三角形の集合体をクルマのボディに描くことで別の形に擬態化できる……そのようなイメージでデザインのコンセプトを作っていきました」。

一方、フロント部分のホワイトから後方へいくに従いブラックへと変容するグラデーションデザインについては、アートの技法との関連性から説明する。

「美術の基本として、光と影の陰影で対象を浮き出させる技法があります。例えば石膏デッサンは、白い紙に白いオブジェを描く行為で、角度によって面が変わることで形状を浮かび出していく手法です。この原理を今回のレーシングカーデザインに応用したのが、車体全体を包む白から黒へのグラデーションです。光と陰影の移り変わりによって、静止した状態でも動きを感じさせる狙いがあります」

この考え方が、車体の前後で異なる印象を与えるデザインに結実したという。

「クルマを前から見るのと後ろから見るのでは、全く異なる印象を受けるようにデザインしました。もともとはフロントをブラックにし、ホワイトへとグラデーションしていくイメージを考えていましたが、チームからのアドバイスも取り入れ、最終的には白から黒へと変化するデザインにしました」

映画『トロン』の視覚表現や、世界的な現代美術家のジェームズ・タレルの作品からもインスピレーションを得たという。

「ジェームズ・タレルの作品は光のグラデーションを巧みに使い、空間そのものを変容させます。彼の作品のように、光による空間認識の変化を参考にしました。

また1982年に公開され、その先進的なビジュアルでSF映画史に残る『トロン』も重要なインスピレーション源でした。この作品はネオンのような発光ラインで彩られたデジタル空間のビジュアルが特徴的で、発光体の動きによってスピード感を表現しています。私が目指したのは、そこに着想を得た、静止状態でもスピード感を感じられるデザインです。マシンを見た時に、光が認識される瞬間こそが光速の本質だと考えたのです」

相澤さんのデザイナーとしてのアプローチには、実体験を重視する姿勢も表れている。

「私自身、クルマやバイク、何よりエンジンが大好きなんです。White Mountaineeringの服をデザインする時はスノーボードをしながら考え、トライアンフからコラボレーションの提案を受けた際には、可能な限りの移動をトライアンフにしました。パソコンの中だけでデザインするのではなく、実体験を通じてインスピレーションを得ることを心がけています。クルマのラッピングをデザインするのに、クルマに乗らないデザイナーであってはならないと思っています」

K-tunes Racingは、相澤さんに大きな創作の自由を与えた。彼はその制作環境について以下のように語る。

「チームから全面的に任せていただき、デザインを自由に考えることができました。納期以外の制約はほとんどなく、『好きにやってください』という姿勢に大変感謝しています」

最初のデザイン案では青や赤などカラフルな配色を検討していた。これについて相澤さんは明確な意図を持っていた。

「映画『トロン』の世界観にあるような、青い発光体の表現を取り入れようと考えました。先にお話ししたように、発光しているように見える鮮やかな色を用いることで、クルマが止まっていても光が動いているような印象を与え、視覚的なスピード感を表現したかったのです」

しかし、チームとの話し合いを経て、これまでのK-tunes Racingのアイデンティティであるモノトーンを基調とした現在のデザインに落ち着いた。

「私自身がデザイナーとして大切にしているのは、企業の本質を理解し、それを視覚的に表現することです。同時に、ファッションとファンクション、つまり美しさと機能性のバランスを常に考えてデザインしています」

こうしてモノトーンを基調とし、静止していながらも走っているような動きを感じさせるデザインが完成した。相澤さんはその意義をこう説明する。

「K-tunes Racingがこれまでモノトーンで一貫してきたことには意味があります。その歴史を踏まえたデザインを目指しました。私自身、ファッションの世界では正攻法が最も難しいと考えています。派手な要素を加えるよりも、洗練されたモノトーンの中で個性を表現する方がチャレンジングであり、やり甲斐を感じました」

完成したRC Fのデザインは、単なるモノトーンを超えた緻密な構成となっている。フロントノーズから始まるホワイトのボディは、後方に向かうにつれ徐々に黒へと変化。この変化は幾何学的に配置された三角形のパターンによって構成されている。

このデザインの妙は、サーキットを周回するマシンが観客の視点によって異なる表情を見せる点にある。正面からはシンプルな白を基調とした印象だが、サイドからは三角形の集合体による動きが感じられ、後方からは深みのある黒となる。

「静止しているときでさえスピード感を表現したかった」という相澤さんの意図が、見事に具現化されている。

相澤さんは、アートとモータースポーツの関係性について独自の見解を示す。

「アートもスピードも、一見すると社会に不可欠とは言えないかもしれません。しかし、それらが存在することで、私たちの世界はより豊かになります」

相澤さんはK-tunes Racingの活動を、単なるレース参戦ではなく、モータースポーツを通じた文化的表現と捉えているという。

「SUENAGA Groupは、岡山トヨペットや岡山土地倉庫をはじめとする企業からなりますが、物流業もトラックをはじめとする車両が事業を支えているという意味では、グループ全体として、クルマに深く関わる企業が多いと言えるでしょう。モータースポーツへの挑戦は、社会との共感を生み出す効果的な手段であり、真摯にレースと向き合う姿勢こそが重要だと考えています。それはある意味で、地域や民族がその独自の文化や芸術表現を通して自らのアイデンティティを示すことに似ています」

スピードとアート——相反するようでいて、どちらも人間の創造性の表現である。相澤陽介さんが手掛けたK-tunes Racingのレーシングマシンのデザイン。それは単なるグラフィックの範疇を超え、モータースポーツとアートの接点を探る試みとなっている。今シーズン、サーキットを駆け抜けるRC Fには、そんな深い物語が込められているのだ。

ホワイトのフロントノーズ、三角形パターンの流れるような動き、そして漆黒に包まれたリア。走行中のマシンは観る位置によって全く異なる表情を見せ、「動く作品」として、観客の目の前を駆け抜けていく。相澤陽介さんの手によって芸術へと昇華されたスピードの魅力を、ぜひ実際のレースで体感していただきたい。

※SUENAGA Groupは、岡山を中心に物流業・トヨタ事業・マクドナルドフランチャイズ事業・モータースポーツ事業を 手掛ける企業グループです。