シーズン最終戦、末長選手が第5戦で優勝阪口選手は雨の第6戦で6位に

完全イコールコンディションでの戦い シリーズ専用車両…

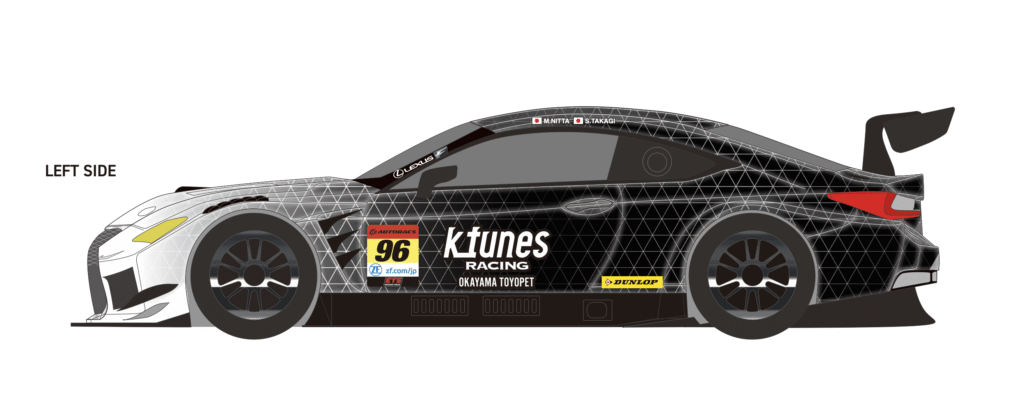

2025年、K-tunes Racingが掲げた新しいチームコンセプト「SPEED ART」。ファッションデザイナー相澤陽介さんが手がけたK-tunes RCF GT3のグラフィックデザインは、三角形の幾何学模様とホワイトからブラックへのグラデーションにより生み出される視覚的な疾走感に満ちている。しかし、その二次元のデザインを三次元のボディに完璧に表現するためには、卓越した匠の技が不可欠である。

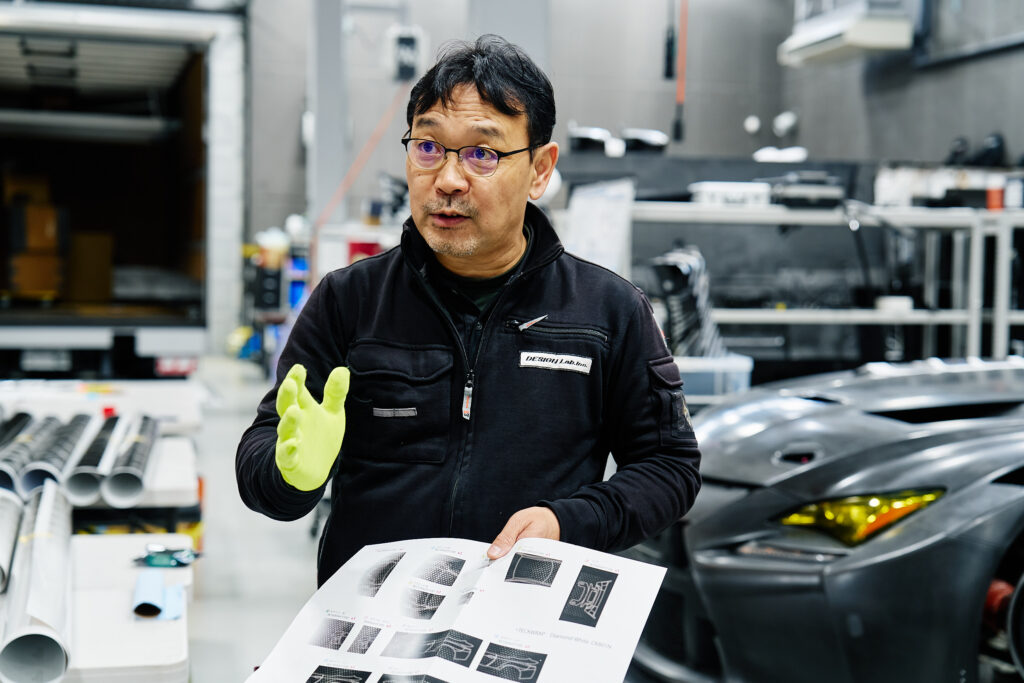

この難しい仕事を任されたのが、カーラッピング界の第一人者として知られる苅谷伊(かりや ただし)さんだ。世界各国のコンテストで優勝を重ね、日本人として唯一、世界的な講師や大会優勝者、業界への功績者のみが招待されるカーラッピング界の最高峰グループ「MOB(マスター・オブ・ブランディング)」に選ばれた匠が、今回のデザインをどのように実現したのか? その挑戦に迫る。

苅谷さんの経歴は1987年の看板業からスタートする。20歳で大学を中退し、岐阜県で看板屋を営む父親の下で働き始めたのが出発点だった。

「最初はアルバイトで手伝い始めたのですが、やってみるとこれが面白かったんです」

ちょうどその頃、看板業界では手描きからマーキングフィルムへの転換期を迎えており、そこで培われた技術が後のカーラッピングへとつながっていく。

1990年代後半、北米からバスラッピング(バス車体への広告ラッピング)とフリートマーキング(営業車に企業ロゴ等を施すラッピング)の技術が日本に伝わり、コマーシャルラッピングと呼ばれる企業広告ラッピングが広まった。苅谷さんが代表を務める株式会社デザインラボも、看板業の延長としてこの分野に関心を持っていた。

しかし真の転機は2001年、知人がスイスのジュネーブモーターショーで目にしたカーラッピングについての報告だった。それまでの商用車ラッピングとは異なる、乗用車の美しいフルラッピングに強い衝撃を受けたのである。

「最初はマットブラックのラッピングを施されたクルマが出展されていたんです。翌年には、マットホワイトとマットブラックの2台が展示されていたと聞きました。当時は今のようにネットで検索しても情報が出てこない時代でしたから、その話を聞いて非常に興味を持ちました」

ところが、当時はまだ車体の複雑な曲面に対応できるカラーフィルムは存在していなかった。クルマのボディは平面ではなく、フェンダーやドアなど立体的で複雑な形状をしており、従来の看板用フィルムでは美しく貼ることができなかったのだ。

苅谷さんは国内で入手可能なサイン用フィルムをテストし、自身のフェラーリF355にマットブラックでフルラッピングを施したが、「とても販売できるラッピングにはなりませんでした」と当時を振り返る。

2007年頃、接着剤やフィルムなどの技術で世界をリードする3Mがクルマ用ラッピングフィルムの展開を本格化させ、業界は大きく変化した。

2009年の名古屋モーターショーでは、日本国内で初めてサイン用塩ビフィルムによるマットブラックフルラッピングのフェラーリ360モデナと、ペイントプロテクションフィルムを施工したポルシェ911を展示し、本格的な受注を開始した。

「今振り返ると笑い話ですが、当時は適正価格がわからなかったんです。趣味半分で貼ったので売価を設定していませんでした。材料費が5万5千円で、作業時間は約1週間。最初は60万円ほどで受けました」

真の転機は2012年、北米のフィルムメーカー、エブリィ・デニソンが招聘したオーストラリア人講師による本格的なカーラッピング講習だった。

「講習では、まず座学から始まりました。フィルムの組成や特徴について半日かけて学ぶのです。看板業を20年近くやってきましたが、そうした話を聞いたことがありませんでした」

この体験について、苅谷さんは料理人に例えて話してくれた。

「例えばシェフが農家を訪れて、その野菜がどのような土壌でどのような思いで作られているかを知るようなものです。私はそうしたことを全く知らずに作業していたのだと気づきました」

その後、カーラッピングの世界的なインストラクターであるジャスティン・ペイトとの出会いが技術的な飛躍をもたらした。3Mの本社研修、各種認定試験の取得、世界各国でのコンテスト参戦と、苅谷さんの技術は急速に向上していく。

「アメリカ、ヨーロッパ、アジア圏など、年間6回から7回は海外に出向いてきました。ウクライナ侵攻が起きる前は、ロシアからも毎年審査員として招待していただいていました」

相澤さんがデザインした2025年のK-tunes RCF GT3は、苅谷さんにとって特別な挑戦となった。三角形の幾何学模様とグラデーションの組み合わせは、技術的に極めて難易度が高い。

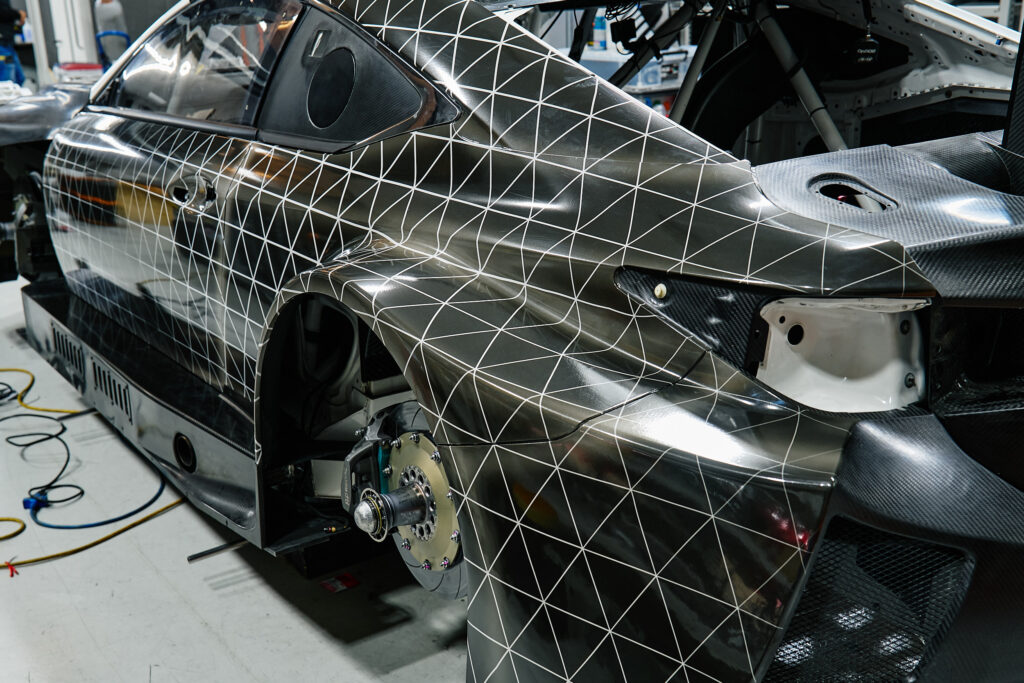

「今回の幾何学模様はとても困難でした。少しでも不適切にラッピングシートを伸ばすと、模様が歪んでしまい、それが非常に目立ってしまうのです。グラデーションのみであれば多少の歪みは目立たないが、直線的な幾何学模様では、わずかな歪みも致命的な欠陥となります」

さらに困難なのは、車体の複雑な曲面に対してラインを真っ直ぐに見せる技術だ。

「図面通りに施工することは不可能です。上から見ると直線に見える線も、フェンダー周りが張り出していたり凹んでいたりすると、当然歪んでしまいます。フィルムがパーツに分かれているので、幾何学模様のラインを正確に合わせる位置決めも重要な工程になります」

ラインの歪みに対する苅谷さんの解決策は、最も美しく見える角度を優先することだという。

「レーシングカーは斜め前、斜め後ろから撮影されることが多く、真正面や真後ろからのショットは少ない。ですから、斜め前と斜め後ろから美しく見えるラインを出すことを心がけています」

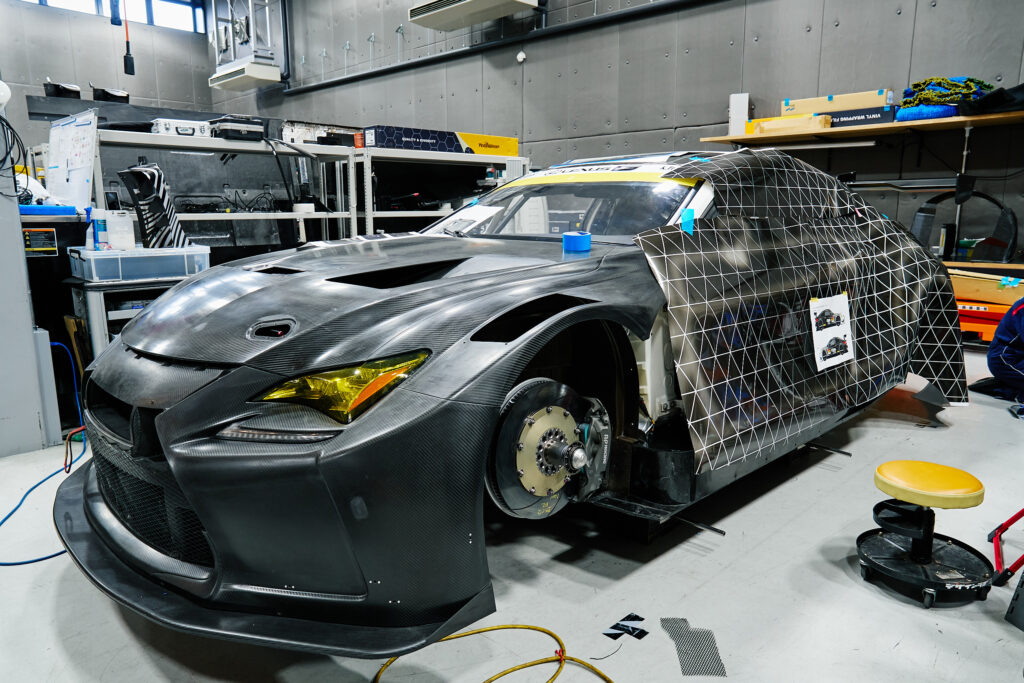

今回のプロジェクトでは、事前準備に約1カ月を要した。1月の時点でK-tunes RCF GT3実車の原寸トレースを行い、そのデータをもとにグラフィックデザインを車体形状に合わせて調整していく。

「原寸の型紙と実車を合わせても、図面データとは必ずズレが生じます。三面図をいただいても、それを原寸に置き換えると図面通りにはいかないのです」

トレースしたデータをスキャニングし、手作業で図面データに補正を加える作業だけで2週間近くを要した。その後、デザイナーの相澤さんとの連携により、車体のプレスラインに合わせたグラデーション調整に約10日、印刷に1週間と、綿密な準備が続いた。

「原寸データの取得から読み込みまでが非常に大変で、約2週間かかりました」

実際の施工現場では、苅谷さんの技術の真価が発揮される。まず、事前に印刷・ラミネート加工されたフィルムをボディに仮置きし、デザインの位置を確認する作業から始まる。

フロントからリアへとグラデーションが施され、さらに幾何学模様が描かれているため、正確な位置合わせが不可欠だ。デザインのライン一つひとつがフィルムのパートごとに正確に合うよう、ミリ単位での調整が求められる。

「ご覧になって分かりますか? ここからハイライトを受けて反射しているようなラインが見えますね。これをプレスラインに合わせるために調整し、実際に光を受けているような効果を演出します」

特に重要なのは、フィルムの伸縮をコントロールする技術だ。施工には業務用ドライヤーやヒートガンを使用し、500〜600℃の温度でフィルムをコントロールしていく。伸ばした後の収縮作業が特に重要で、これによってフィルムに負荷をかけない状態を作り出す。

「フィルムは熱を加えて引っ張ると伸びますが、力をかけずに熱を加えると元の大きさに縮みます。私は『伸ばさないように伸ばす』という表現をよく使います。伸ばしすぎると後で剥がれる原因になってしまうので、可能な限り伸ばさないようにしながら施工していきます。ギリギリのラインを攻めるのです」

フィルムの使用可能な伸び率は5%程度と極めて限定的だ。この範囲内で大きく張り出したリアフェンダーなどボディの複雑な形状に対応し、さらに熱を加えて収縮させることで最終的な仕上がりを調整する。

本プロジェクトでは、フィルム自体にも大きな挑戦があった。

「今回は特殊なフィルムを使っています。具体的には、通常のフィルムにグラフィックデザインを印刷して、表面を保護するためにラミネート加工も施しています。この三層構造によって厚みが大幅に増し、フィルム自体が伸びにくくなっています」

この特殊なフィルムにより、通常以上の技術が要求されるのだと、苅谷さんは語る。

苅谷さんが重視するのは、品質への徹底したこだわりだ。

「私たち職人にとって重要なのは、何よりも根気強さですね。妥協せずに常に高いクオリティを目指す気持ちです。それと、品質を見極める目を持つことも大切です。品質管理者がいるわけではないので、自分たちで品質を管理し、これならどこにでも出せるという水準を保っていく必要があります」

一方で、常に技術向上を目指し、学び続けることも欠かせないという。

「カーラッピングが登場してまだ20年も経っていません。黎明期から成長期に移っている段階なので、フィルムメーカーが毎年新しい素材を開発して、さまざまな種類の新製品がリリースされています。接着力の違い、伸縮性の違い、表面の質感の違いなど、それぞれに特性があり、常にその進化に追いついていく必要があるのです」

現在も年に6、7回海外の研修や大会に参加し、常に最新技術の習得に努めている。

「SPEED ART」というチームコンセプトの下、相澤さんが描いたデザインを三次元で完璧に再現した苅谷さんの匠の技は、精密な施工技術と卓越した美的センスが結実したものだ。静止していても動きを感じさせるグラデーションと精緻な幾何学模様が、見る角度によって異なる表情を見せる立体造形を生み出している。

2025年シーズン、サーキットを駆け抜けるK-tunes RCF GT3には、デザイナーの創造性と職人の技術力、そしてモータースポーツへの情熱が込められている。苅谷さんの手によって芸術へと昇華されたスピードの美学を、ぜひレース会場で体感していただきたい。